Si la Franche-Comté connaît un certain nombre de personnalités politiques fortes, trois d’entre elles deviennent ministres de l’éducation nationale, de l’Enseignement supérieur ou de la Recherche, tout en s’impliquant de manière intense dans le développement de leur territoire, où ils ont été élus. Hormis Edgar Faure[1], dont il a déjà été question dans cet ouvrage, la région compte également André Boulloche à Montbéliard et Jean-Pierre Chevènement à Belfort.

André Boulloche[2](1915-1978), résistant pendant la deuxième Guerre mondiale, est ministre à deux reprises[3]. Il accepte la fonction de ministre de l’Éducation nationale au début de la Ve République dans le gouvernement de Michel Debré (8 janv. 1959- 23 déc.1959), alors que le parti socialiste (SFIO) avait décidé que ses membres n’y participeraient pas. Il s’emploie à défendre les crédits de son ministère, à une époque où les prévisions d’effectifs sont continuellement dépassées par la réalité et les contraintes budgétaires fortes ; il entreprend de réformer l’administration de l’Éducation nationale, extrêmement cloisonnée. Il avance la rentrée scolaire du 1er octobre au 15 septembre. Sous l’impulsion de Germaine Tillion (1907-2008), membre de son cabinet, A. Boulloche s’intéresse aux prisonniers qui souhaitent poursuivre des études. Il crée également un contingent de bourses supplémentaires pour les étudiants algériens afin qu’ils puissent, après l’indépendance, devenir les cadres de leur pays[4].

Sa principale feuille de route pour l’éducation nationale concerne la résolution du problème des aides de l’État à l’école privée. M. Debré, premier ministre du général de Gaulle, fait des concessions et remanie les textes de lois dans un sens favorable à l’enseignement privé, ce qui ne convient pas à André Boulloche, très attaché au principe de laïcité. Face à ce différend, ce dernier démissionne le 23 décembre 1959, à la veille de la discussion parlementaire. Le Premier ministre présente alors seul devant l’Assemblée nationale son projet de loi[5], adopté le 31 décembre 1959.

“Parachuté” politique à Montbéliard par la SFIO en 1962, il en devient maire[6]dès 1965. En homme d’action efficace qu’il a toujours été, il se dépense sans compter pour stimuler le développement de la ville où il est élu jusqu’en 1978. Durant ses mandats, il engage des programmes d’ampleur[7], notamment pour développer l’éducation, qui lui tient à cœur. Sous son impulsion, la ville de Montbéliard construit neuf écoles maternelles, quatre écoles primaires, deux collèges d’enseignement spécialisé, un lycée, une halle polyvalente et quatre gymnases. Ardent défenseur de l’Europe[8], il est également président du district urbain du pays de Montbéliard (DUPM), puis député du Doubs, de 1967 à sa mort en 1978. En 1973, il est élu vice-président du conseil régional de Franche-Comté, alors dirigé par Edgar Faure.

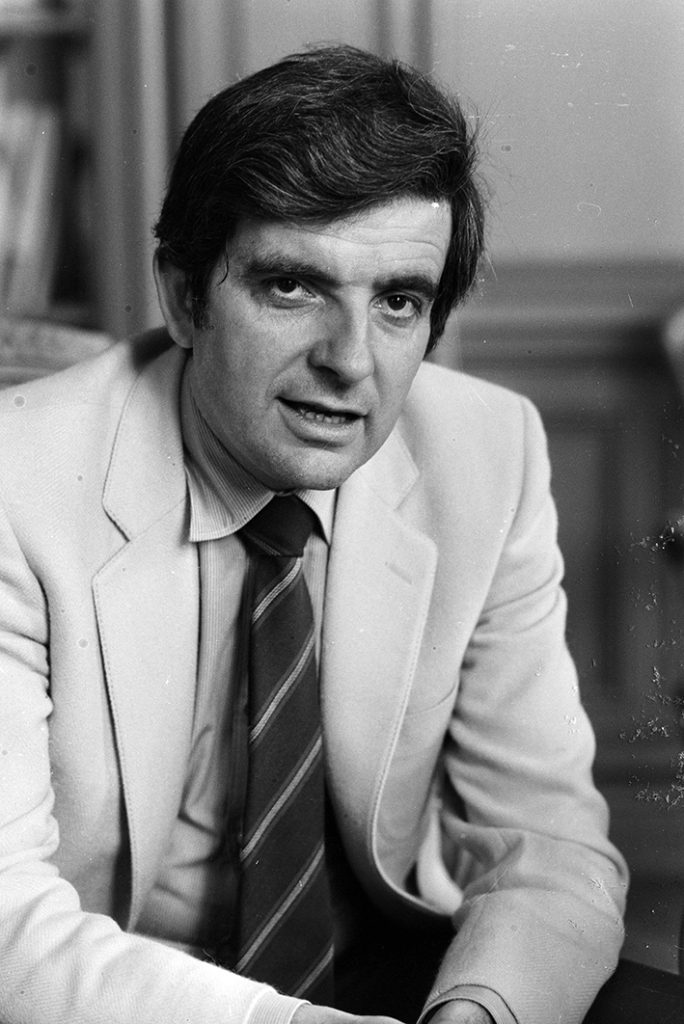

Jean-Pierre Chevènement marque depuis 45 ans de son empreinte originale, tant la vie politique de la Ve République que celle du Territoire de Belfort dont il a été constamment l’élu[9]. Il naît en 1939 à Belfort d’une famille d’instituteurs franc-comtoise[10], effectue ses études au lycée Victor Hugo de Besançon puis à l’institut d’études politiques de Paris et devient élève de l’école nationale d’administration (ENA).

Archives municipales de Belfort, 1981_XG_6Fi02_0099_196. Xavier Gorau.

Dans ses multiples responsabilités nationales, il est député, puis sénateur du Territoire de Belfort[11] et se voit confier plusieurs portefeuilles ministériels[12]. Sous François Mitterrand, il occupe successivement deux postes de ministre d’État, tout d’abord à la Recherche et à l’Industrie[13] (1981-1983) (2), lors du gouvernement de Pierre Mauroy, puis à l’Éducation nationale (19 juil. 1984 – 20 mars 1986), sous celui de Laurent Fabius.

En 1981, la recherche scientifique et le développement technologique deviennent des priorités nationales. Dans cet objectif, J.-P. Chevènement organise les Assises régionales de la recherche. En Franche-Comté, elles se déroulent les 29 et 30 octobre 1981 à la faculté des sciences de Besançon[14]. Cette rencontre inédite regroupe plus de 500 participants, issus de l’université, du secteur industriel, des administrations et des services. Les trente et une assises régionales aboutissent à un colloque national de clôture, intitulé « Recherche et technologie », qui a lieu le 16 janvier 1982 à Paris.

Alors que J.-P. Chevènement est ministre de la Recherche et de l’Industrie depuis le 29 juin 1982, cette grande consultation lui permet de donner naissance à la loi d’orientation et de programmation de la recherche, le 15 juillet 1982[15]. Un des textes vise à porter le total des dépenses de recherche et de développement technologique à 2,5 % du produit intérieur brut à l’horizon 1985. Pour cela, il prévoit une hausse moyenne des crédits inscrits au budget civil du ministère de la Recherche de 17,8 % en volume et une augmentation des effectifs employés dans la recherche publique de 4,5 % au cours des trois années suivantes. De grands chantiers sont entrepris par le ministère. Ils concernent la réforme du statut du CNRS et des personnels de recherche, la pérennisation de l’INRA et renforcent la coopération internationale. De cette loi découle, en juillet 1982, la création du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie et celle du Centre d’études des systèmes et des technologies avancées (CESTA)[16], ou encore le lancement d’un programme mobilisateur sur les biotechnologies, affirmant l’orientation de la politique scientifique et technique et la prospective du gouvernement.

Il défend un enseignement supérieur de qualité[17]. Pendant ce ministère, 150 emplois de professeurs et 300 emplois de maîtres de conférences sont créés ; 850 emplois d’assistants sont transformés en emplois de maîtres de conférences et 500 emplois de maîtres de conférences en emplois de professeurs. En 1985, plus de 480 postes gagés[18] sont prévus pour favoriser le développement de la formation continue, mesure indispensable pour répondre aux objectifs gouvernementaux en matière de mutations et de sauvegarde de l’emploi et à la promotion sociale à laquelle chaque citoyen peut prétendre.

Lors de ses fonctions de ministre de l’Éducation nationale, assisté de deux secrétaires d’État, Roger-Gérard Schwartzenberg, chargé des universités et Roland Carraz, chargé de l’enseignement technique et technologique, J.-P. Chevènement fait de l’école la matrice d’un nouveau projet politique à gauche[19]. De parents instituteurs, son intérêt pour les questions éducatives est ancien. En 1985, il lance l’objectif de mener 80 % d’une classe d’âge au baccalauréat[20]. Cette perspective de démocratisation doit donner à tous les jeunes, quelles que soient leurs origines et leurs capacités, la formation, la qualification et les meilleures chances d’insertion sociale et professionnelle, notamment en leur ouvrant la perspective de poursuivre des études supérieures. Pour l’enseignement supérieur et la recherche, le ministre insiste essentiellement sur la réforme du premier cycle, engagée dès la rentrée universitaire 1984-1985. Pour éviter les abandons d’études en cours de cursus, le dispositif vise à proposer une meilleure orientation aux étudiants. Il souhaite développer l’enseignement des langues et l’initiation aux nouvelles technologies. J.-P. Chevènement fait créer le DEUST (diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques), cycle court susceptible de répondre à la demande sociale. Afin de réduire les inégalités, il privilégie les aides directes et personnalisées attribuées aux étudiants les moins favorisés, tout particulièrement aux boursiers.

Pour atteindre cette exigence d’élévation de la formation générale de base, levier pour moderniser le pays, il souhaite porter prioritairement l’effort sur les enseignements techniques et technologiques. Il veut faire de la culture technique une composante à part entière de la culture générale et transformer en profondeur les a priori des Français sur le secteur économique et sur l’entreprise. La loi du 28 mai 1985 sur les enseignements technologiques et professionnels crée le baccalauréat professionnel et les universités de technologie. Il encourage le développement de la coopération université-recherche-industrie, formant selon lui le triangle de base de la modernisation et du développement industriel. Il lui importe de valoriser les résultats de cette recherche afin d’assurer la diffusion des innovations dans le tissu économique.

Il ne cesse d’affirmer son engagement territorial tout au long de sa carrière. Il est, tour à tour, élu aux différentes mandatures de premieradjoint au maire de Belfort et président du conseil de district de l’agglomération belfortaine, maire de Belfort, président de la communauté d’agglomération belfortaine, conseiller régional, vice-président, puis président du conseil régional de Franche-Comté[21]. Il insuffle, avec détermination, sa vision de l’aménagement du territoire à son action d’élu sur le terrain, soucieux du développement de l’agglomération belfortaine, que ce soit par l’activité de l’aire urbaine et du syndicat mixte, l’arrivée du TGV Rhin-Rhône[22], la création de l’université de technologie Belfort Montbéliard (UTBM) et celle de l’UFR STGI. Comme en témoigne la notice qui suit, il porte les dossiers concernant le développement de l’enseignement supérieur et des filières technologiques, avec conviction et puissance.

Tout au long de sa carrière, il fait preuve d’un engagement personnel indéfectible au service du territoire Nord franc-comtois qu’il incarne. Le dépouillement des inventaires des archives du ministère de l’Éducation et des archives municipales de Belfort[23] attestent du rôle déterminant qu’il a joué en abreuvant les ministères successifs de demandes, notes et autres, au sujet de l’enseignement dans le Nord Franche-Comté, et ce jusqu’à la fin de sa carrière politique.