L’institut de recherche FEMTO-ST est créé en 2004 par la volonté partagée de quatre unités mixtes de recherche (UMR) et d’une unité propre de recherche (UPR) du territoire franc-comtois (Besançon, Belfort, Montbéliard), et de leurs tutelles (UFC, CNRS, ENSMM, UTBM) de regrouper leurs forces dans le domaine des sciences pour l’ingénieur (SPI) et des sciences et technologies de l’information et de la communication (STIC).

Un des principaux acteurs de ce grand projet, Michel de Labachelerie, en est le directeur jusqu’en 2011. Les moyens de micro-nano-fabrication de l’Institut des microtechniques de Franche-Comté (IMFC) constituent le socle préfigurant cette fusion. Grâce à cela, FEMTO-ST s’affirme au niveau national avec sa centrale de technologie MIMENTO[1] qui intègre le cercle très restreint des cinq centrales nationales en micro-nano-fabrication du réseau CNRS RENATECH (TGIR). C’est dans ce contexte que Besançon rejoint Toulouse, Grenoble, Paris et Lille. Sur le terrain, les chercheurs sont conscients de la difficulté ,à terme, de conserver leur visibilité académique internationale dans une région pleine de talents, mais au poids économique et démographique modeste. FEMTO-ST marque ainsi le choix de constituer un institut de recherche d’une taille suffisante, au-dessus du seuil critique. Son ambition est d’être reconnu académiquement au meilleur niveau international, tout en se plaçant comme un acteur local majeur pour innover et créer de l’activité économique : en atteste la naissance d’une start-up par an en moyenne, sur ces dix dernières années.

Les succès scientifiques et le rayonnement croissant de l’institut conduisent, au fil du temps, à inclure d’autres unités de recherche des domaines STIC et SPI de la région : automatique en 2008, informatique en 2012, et une dernière vague, en 2017, qui intègre de nouveaux collègues de l’UTBM en génie électrique, en informatique, mais aussi des chercheurs en sciences humaines et sociales. Avec l’arrivée des automaticiens et une restructuration et redistribution de l’ancienne UPR pour gagner en clarté et en visibilité thématique (2008), puis avec l’entrée des informaticiens (2012), l’unité se stabilise dans sa structuration actuelle depuis 2012. Elle comporte sept départements scientifiques disciplinaires issus essentiellement des anciennes unités de recherche : AS2M (automatique et systèmes micro-mécatroniques), DISC (département d’informatique des systèmes complexes), ENERGIE, DMA (département de mécanique appliquée), MN2S (micro-nano-sciences et systèmes), OPTIQUE et TF (Temps-Fréquence).

Deux axes transversaux aux départements ont été créés, Biom’@x en 2013 dans le domaine de l’Ingénierie pour la santé, et RECITS (SHS, recherche et étude sur le changement industriel, technologique et sociétal) en 2017, pour analyser les effets des technologies sur la société. En 2014, l’Institut FEMTO-ST investit son nouveau bâtiment de 5 300 m², conçu par Architecture Groupe-6 sur la technopole TEMIS de Besançon, à proximité de la salle blanche, de la faculté des sciences de la Bouloie, et de l’ENSMM. C’est le plus grand équipement de recherche publique de la région. L’institut FEMTO-ST est présent à Besançon dans trois sites, à Belfort dans deux sites (qui seront regroupés dans un nouveau bâtiment écocampus), à Montbéliard et à Sevenans. Il compte aujourd’hui plus de 750 membres et remporte de nombreux succès internationaux.

Département d’Automatique et des systèmes micro-mécatroniques (AS2M)

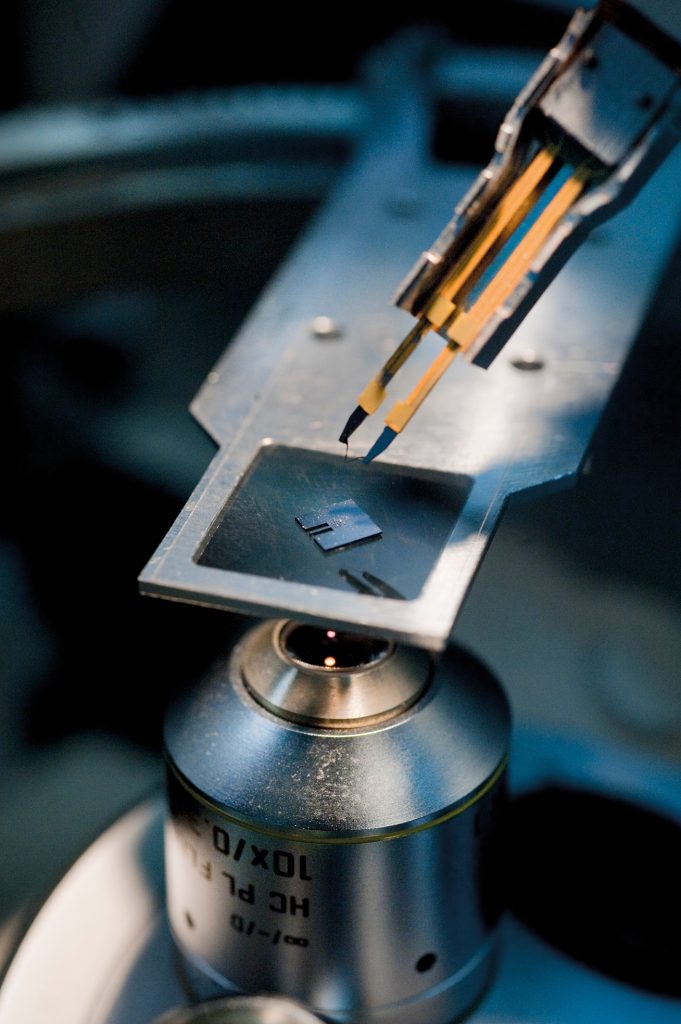

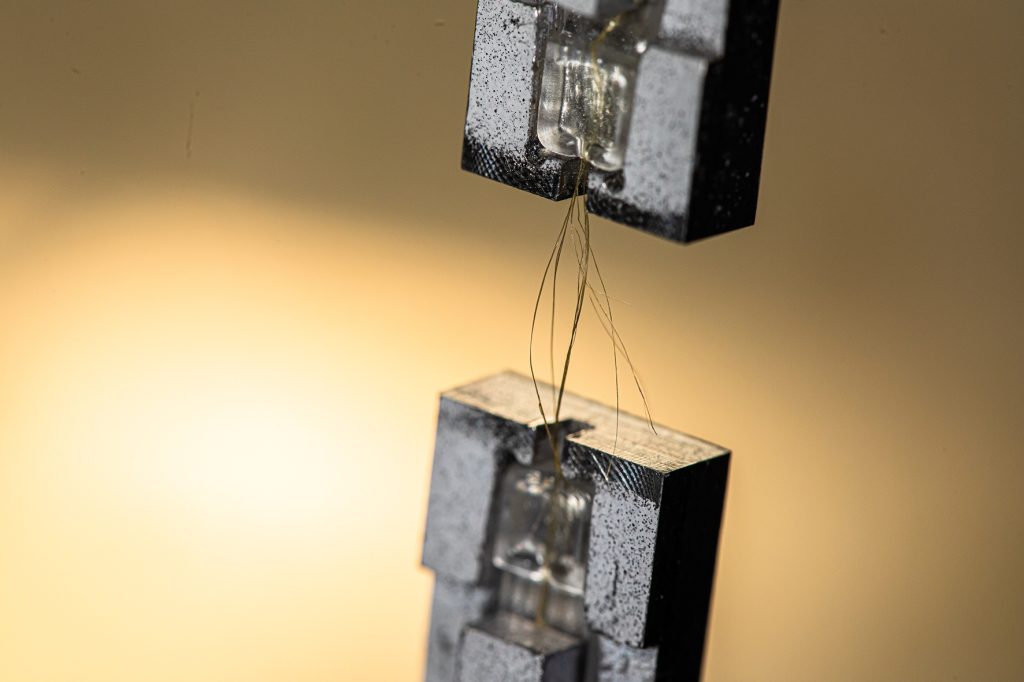

Le Laboratoire d’automatique de Besançon (LAB) est créé en 1969 par François Lhote, quand il est nommé professeur des universités à l’École nationale supérieure de mécanique et des microtechniques (ENSMM). Entre 1978 et 1992, le LAB forme avec le Laboratoire d’intelligence artificielle (LIA) à Belfort, et le Laboratoire d’analyse numérique et informatique (LANI) à Besançon, une structure fédérative appelée Centre microsystèmes et robotique[2]. À la suite d’une restructuration en 1994, le LAB est associé seul au CNRS et rattaché à l’université de Franche-Comté. Ses domaines scientifiques historiques concernent principalement la productique (ordonnancement, optimisation, planification), mais s’orientent dans les années 2000 vers des activités de microrobotique et de santé des systèmes, le hissant parmi les meilleurs compétiteurs mondiaux. Le LAB rejoint l’institut FEMTO-ST en janvier 2008 et devient le département Automatique et systèmes micro-mécatronique (AS2M). Ce département est, à ce jour, organisé en trois équipes visant à aborder des enjeux scientifiques originaux : la manipulation temps réel aux échelles micro et nanométrique ; la création de structures robotiques innovantes et la commande des systèmes multiphysiques complexes ; la santé des systèmes et l’analyse de données.

FEMTO-ST, service communication.

Département d’Informatique des systèmes complexes (DISC)

Au cours des années 1980, les pionniers de l’informatique à Besançon exercent dans deux laboratoires distincts. Un premier groupe, spécialisé en calcul scientifique (résolution de systèmes linéaires creux par des méthodes chaotiques et méthode des éléments finis), évolue dans le Laboratoire d’analyse numérique et d’informatique (LANI) – une unité mixte de recherche (UMR) du CNRS partagée avec les mathématiciens. Un deuxième groupe, localisé à la fois à Besançon et à Belfort, effectue des recherches en algorithmique, langages et analyse d’images avec des automaticiens du laboratoire d’Automatique de Besançon (LAB). Des restructurations demandées par le ministère et le CNRS naît un regroupement d’informaticiens au sein d’un laboratoire unique intitulé Laboratoire d’informatique de Besançon (LIB). À son tour, ce dernier subit des transformations pour fédérer toute l’informatique de l’UFC et devient le Laboratoire d’informatique de l’université de Franche-Comté (LIFC) en 1996, en incluant des équipes de Belfort et de Montbéliard.

À la fin des années 2000, le LIFC est reconnu équipe de recherche en évolution du CNRS. Il reste équipe d’accueil pendant deux contrats quadriennaux (2004-2007 et 2008-2011). En 2012, le LIFC intègre l’Institut FEMTO-ST (UMR CNRS) sous la forme du département Informatique des systèmes complexes (DISC), l’enrichissant en sciences informatiques.

L’objectif principal des recherches menées consiste à modéliser, simuler, développer et valider les systèmes complexes, sûrs, performants, sécurisés et fiables. Les chercheurs du DISC s’intéressent aux microsystèmes électromécaniques distribués et intelligents (DiMEMS), aux systèmes de radiocommunication, à l’algorithmique numérique et à l’intelligence artificielle (IA), en passant par la vérification et la validation de systèmes et par les applications collaboratives. Le département compte, en 2023, un peu plus d’une centaine de personnes, dont 57 enseignants-chercheurs. Fort de son expertise en tests et sécurité logiciels, IA, optimisation et matière programmable, les recherches du DISC relèvent des enjeux sociétaux, notamment dans des domaines aujourd’hui cruciaux : santé, mobilité, sécurité et transition énergétique.

Département énergie

Le Groupe de recherche en génie thermique (GRGT) est créé, en 1983, à partir de deux équipes de recherche localisées à Belfort : une équipe Analyse optique en mécanique des fluides (1973), rattachée au Laboratoire d’optique de Besançon (LOBE), et placée sous la direction de Jean-Pierre Prenel et Raymond Porcar ; et une équipe électrotechnique (1975), sous la direction de Jean-Marie Kauffmann, travaillant en liaison avec le Groupe de recherche en électrotechnique et électronique de Nancy (GREEN)[3]. Le GRGT obtient le statut de jeune équipe CNRS et se transforme, en 1989, en Institut de génie énergétique (IGE). Ce laboratoire, installé au Parc technologique, développe deux thématiques : opto-énergétique (métrologie et microtechniques – transferts de chaleur et écoulements) et énergétique électrique (conception de systèmes énergétiques – électronique de puissance et commande). La partie énergétique électrique se développe en forte interaction avec le Créébel (Centre de recherche en électrotechnique et électronique de Belfort), fondé en 1982.

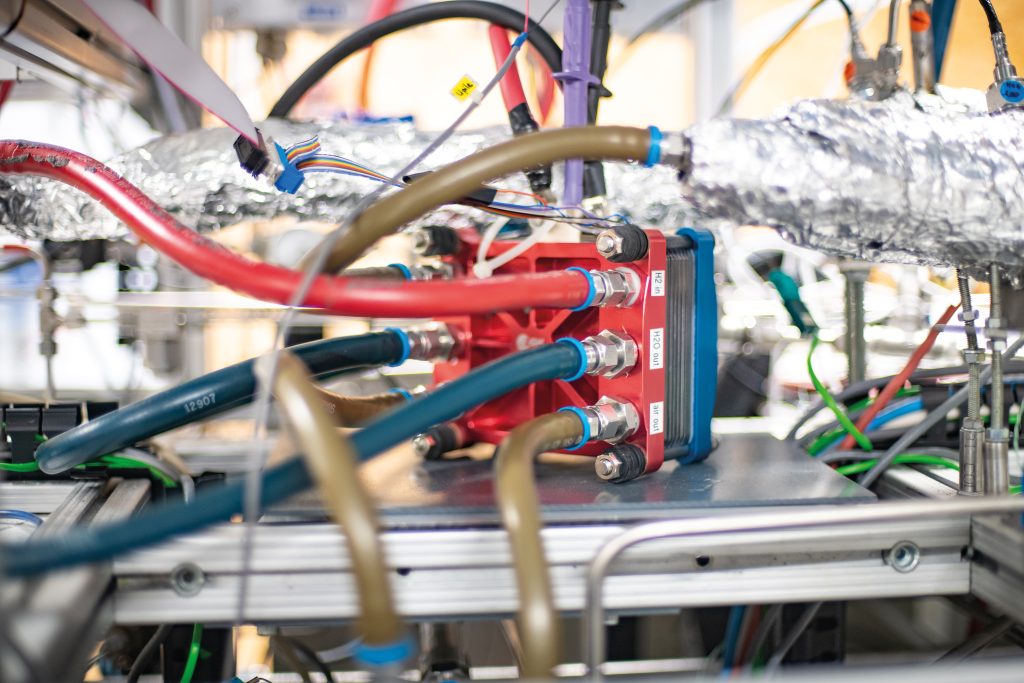

L’année 2000 marque une rupture. L’IGE se scinde en deux laboratoires placés sous les tutelles de l’université de Franche-Comté et de l’université de technologie de Belfort-Montbéliard. La partie opto-énergétique et une équipe du LPMO à Montbéliard forment le Centre de recherche sur les écoulements, les surfaces et les transferts (UMR CNRS CREST). Le CREST devient un département de l’institut FEMTO-ST en 2004. L’équipe énergétique électrique se transforme en laboratoire de recherche en électronique, électrotechnique et systèmes (L2ES), en liaison avec l’Institut de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS). Une nouvelle thématique de recherche sur les piles à hydrogène appliquées au transport apparaît fin 2002. Le L2ES occupe le bâtiment F de l’UTBM, alors nouvellement construit.

UTBM, François Jouffroy.

En 2008, le groupe Modélisation, optimisation et identification de systèmes électriques (MOISE) du L2ES intègre l’institut FEMTO-ST et forme, avec le CREST, le département Énergie. Ce dernier regroupe, aujourd’hui, près de 130 personnes menant des recherches dans les domaines du génie électrique, de la thermique et de la métrologie pour l’énergie, avec une importante activité autour de l’hydrogène-énergie ayant acquis au fil des années une forte notoriété nationale et internationale.

Département de mécanique appliquée (LMARC)

Le Laboratoire de mécanique appliquée (LMA)[4] a été fondé en octobre 1961 dans les locaux de l’École nationale d’horlogerie (lycée Jules Haag) par Raymond Chaléat, d’abord élève, puis collaborateur de Jules Haag.

Ces chercheurs sont alors au nombre de trois. Leur activité se concentre sur la chronométrie, et en particulier sur la mécanique non linéaire analytique inhérente au fonctionnement des montres mécaniques. Lorsque R. Chaléat prend sa retraite et quitte la direction du LMA, ce dernier compte 75 personnes, réparties dans trois équipes de recherche : Vibrations des structures, Rhéologie des matériaux, Mécanisme et robotique. Claude Oytana lui succède en 1986. Dans les années 1980, il réoriente les travaux de l’équipe Rhéologie sur les matériaux composites à matrice polymère en s’appuyant sur de nombreuses collaborations industrielles, notamment dans le domaine de l’énergie. En 1990, le LMA devient LMARC en hommage à son fondateur. Il est désormais composé de quatre équipes : dynamique des structures, grandes déformations et formage des matériaux, propriétés mécaniques des matériaux, mécanisme et robotique. Claude Oytana, élu président de l’université de Franche-Comté, en quitte la direction en 1996, année qui marque aussi la transformation du LMARC en unité mixte de recherche CNRS et son installation dans les nouveaux locaux situés à proximité de l’ENSMM. Il groupe alors près de 110 personnes, sa taille actuelle. . Gérard Lallement, l’un de ses fondateurs, qui donne au LMA une visibilité internationale avec ses contributions à la dynamique des structures, en reprend la direction. En 2004, le LMARC choisit d’intégrer l’institut de recherche FEMTO-ST, en cours de création, et devient le département de mécanique appliquée (DMA). Le périmètre scientifique du DMA est stable depuis 2004, il concerne les matériaux, surfaces, procédés et structures. Il intervient du cœur de la matière aux technologies intégrées innovantes afin de fonctionnaliser, d’optimiser et de contrôler les matériaux, les microsystèmes et les structures. En particulier, au cours de la dernière décennie, le DMA a développé une expertise internationale reconnue dans le domaine du stockage de l’hydrogène et des matériaux biosourcés.

Depuis le 1er janvier 2021, le département a été réorganisé en six équipes de recherche : Matériaux pour la transition écologique, Biomécanique des tissus mous, Mécanochimie et tribologie, Microtechniques intelligentes, Procédés de fabrication et interactions surfaces et Matériaux et dynamique des structures intelligentes. Cette réorganisation s’accompagne d’une volonté affirmée de renforcer son action pour répondre aux grands défis sociétaux actuels pour lesquels la mécanique est l’un des éléments essentiels : la transition écologique et environnementale, les matériaux et structures intelligents et la santé. Le DMA est également un acteur de l’économie locale qui contribue à la création d’entreprises innovantes (SilMach en 2003, Mahytec en 2008, AFULudine en 2016, Vibiscus en 2021) valorisant les travaux de recherche du laboratoire.

Département micro-nano- sciences et systèmes (MN2S)

Début 1992, Jean-Jacques Gagnepain[5] prend la tête du département Sciences pour l’ingénieur (SPI) du CNRS. Ancien directeur du Laboratoire de physique et métrologie des oscillateurs (LPMO), il suit tout ce qui touche aux microtechniques, à la fois pour ses propres recherches mais aussi en raison de la culture industrielle locale, en particulier l’horlogerie. À la fin des années 1980, à l’occasion d’un colloque aux États-Unis, il découvre que l’on arrive à fabriquer des micro-pièces mécaniques en usinant du silicium. S’ensuivent deux voyages d’études, aux États-Unis et au Japon, où il visite des laboratoires de recherche universitaires et industriels qui lui permettent de constater l’urgence de développer en France des recherches en microtechnique[6]. Tirant le bilan de ces visites, J.-J. Gagnepain pense que, sur le plan local, la stratégie la plus appropriée est de fonder un institut des microtechniques. Ainsi naît en 1998 l’Institut des microtechniques de Franche-Comté (IMFC), que dirige Daniel Courjon. Sous la direction de Daniel Hauden et en s’appuyant sur la première centrale de technologie bisontine, conçue à son site du 32 avenue de l’Observatoire à Besançon, le LPMO s’engage alors résolument dans les domaines des micro-dispositifs acoustiques à ondes de surface pour la téléphonie mobile, de la micro-acoustique, des microsystèmes et de leur instrumentation. Lors de la genèse de FEMTO-ST en 2004, le LPMO devient naturellement l’un de ses départements scientifiques. En 2008, à la faveur de la restructuration scientifique qui voit l’arrivée du département AS2M et la création du département TF, apparaît le département Micro nano sciences et systèmes (MN2S) qui, lui, mène des recherches pluridisciplinaires dans les domaines des microsystèmes, des nanosciences et des nanotechnologies.

MN2S rassemble à Besançon et à Montbéliard des physiciens, des physico-chimistes et des biochimistes autour du développement de composants nano et micros structurés, ainsi que de l’étude des interactions et des couplages multiphysiques et multi-échelles. Les équipes du département ont également pour objectif de développer des stratégies d’intégration des composants au sein des microsystèmes.

Département optique

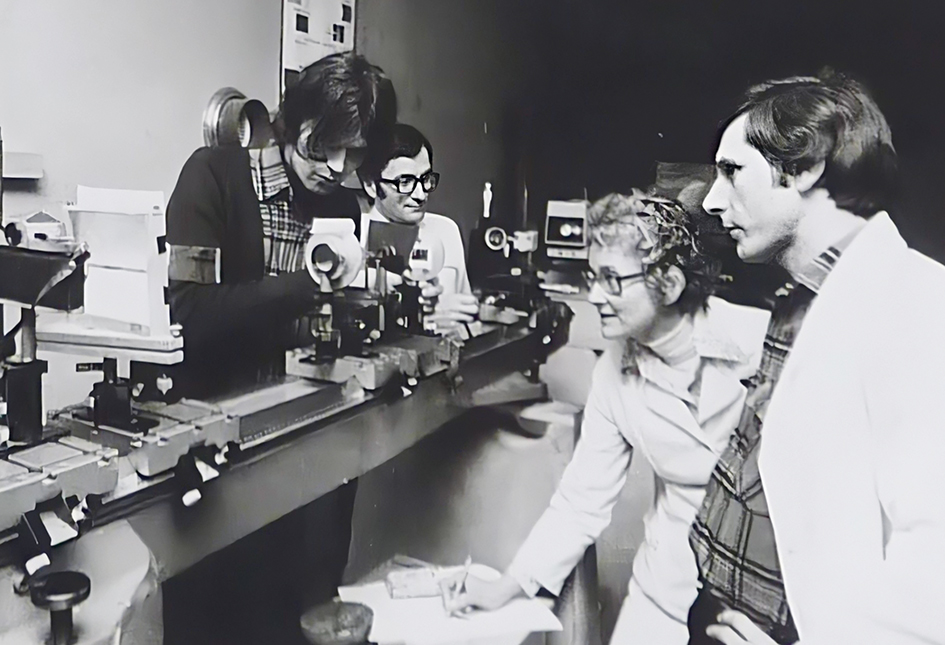

La première structure de recherche consacrée exclusivement à l’optique a été établie par Pierre-Michel Duffieux (1891-1976)[7], qui s’installe à Besançon en 1946, après un début de carrière à l’université de Rennes. Le chercheur est alors reconnu comme l’un des pionniers de l’optique moderne grâce à ses travaux depuis 1940 et, en particulier, grâce à son livre sur l’optique de Fourier sorti en 1946. Il a naturellement créé un centre de métrologie optique dont les objectifs initiaux concernaient la mesure des fonctions de transfert optique et l’étude du contenu en information des images photographiques[8]. C’est au début des années 1960 que P.-M. Duffieux organise le déménagement vers le nouveau campus de la Bouloie. Les bâtiments, conçus par l’architecte René Tournier, plus grands et mieux adaptés aux études expérimentales, permettent ensuite de nombreux développements dans les salles d’expériences du laboratoire de physique générale et optique de l’université de Besançon, construit en 1963. En effet, le moment est idéal pour tirer profit de l’invention du laser (1960). Après le départ en retraite de P. M. Duffieux en 1963, la direction du laboratoire d’optique est reprise par Jean-Charles Viénot, qui met un accent particulier sur la structuration des recherches autour de ces domaines, au niveau international. Il souligne la nécessité de veiller à ce que les excellents résultats des travaux issus du laboratoire reçoivent le rayonnement mondial que leurs qualités appellent. Les effectifs vont ainsi tripler entre 1960 et 1970.

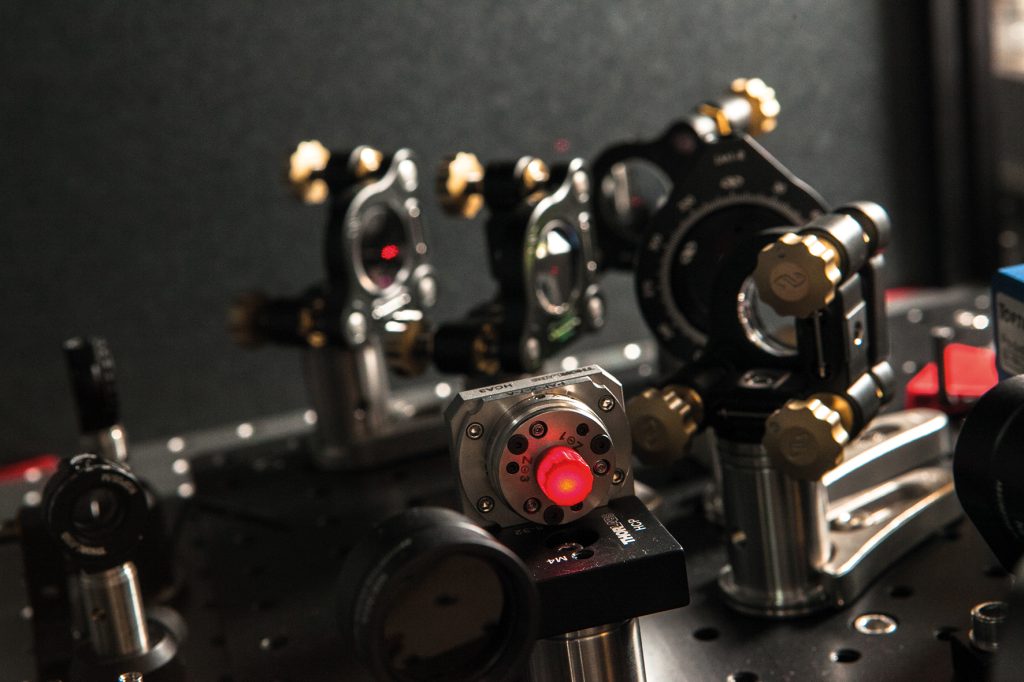

Vu le nombre d’évolutions thématiques depuis 1960, il paraît difficile de sélectionner des faits marquants particuliers. Néanmoins, certains résultats pendant la période de 1960-1980 méritent d’être spécifiquement reconnus : la fabrication et la caractérisation d’un des premiers lasers au sein d’une université française en 1962 ; la démonstration des effets d’optique non linéaire en 1965 ; la mise au point de la technologie de l’holographie ainsi que la réalisation des plus grands hologrammes au monde ; le traitement optique de l’information ; les idées novatrices sur les analogies espace-temps dans l’optique.

Cette période de croissance du Laboratoire d’optique de Besançon (LOBE) est marquée par des associations formelles avec le CNRS, par des collaborations universitaires nationales et internationales et par des contrats de financeurs privés et publics.

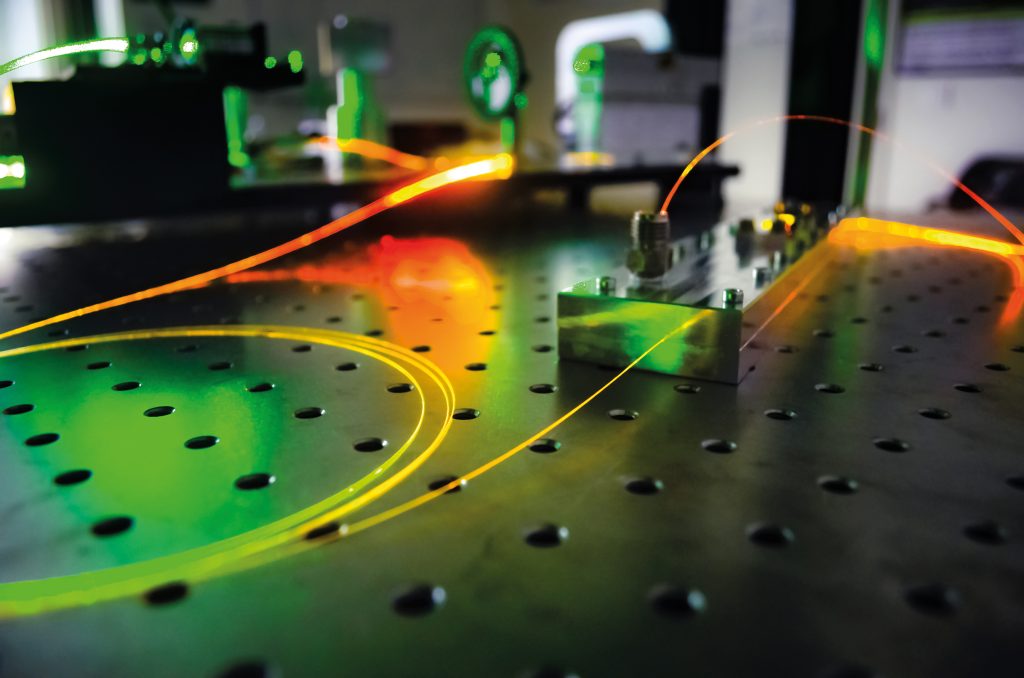

Aujourd’hui, les activités de recherche continuent à se diversifier, avec des résultats de premier plan au niveau mondial : physique des lasers ultrarapides et optique non linéaire ; dynamique non linéaire ; nanophotonique ; opto-électronique ; micro-optique ; techniques d’imagerie avancée par holographie ; optique et technologies quantiques ; intelligence artificielle en photonique. Le succès de nombre de ces projets actuels provient de la compréhension profonde des concepts de Fourier qui restent au cœur des activités du laboratoire. En 2023, le département Optique est organisé en trois équipes de recherche (Nano-optique, Optique non linéaire, Optique photonique et télécommunications optiques) et compte 85 membres, dont 17 enseignants-chercheurs et 9 chercheurs CNRS.

Département temps-fréquence (TF)

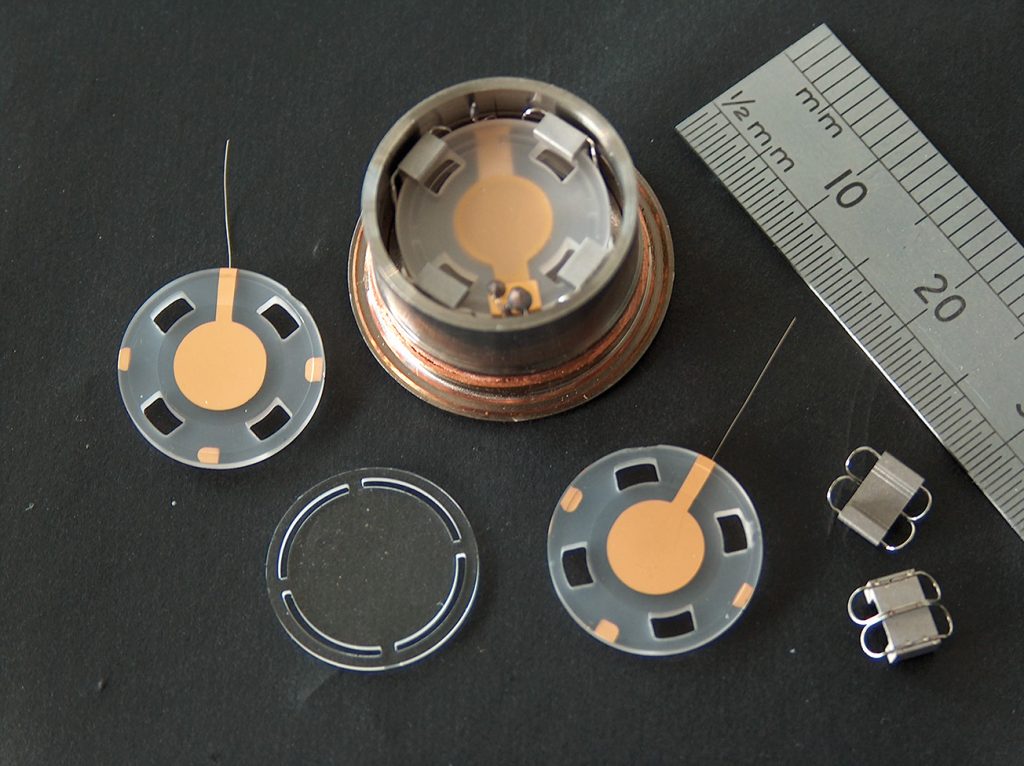

En 1958, Alfred Kastler et Jean Uebersfeld créent le Laboratoire de l’horloge atomique (LHA) à Besançon pour lancer les travaux en physique atomique en vue de la réalisation de références de fréquence[9]. En 1962, le LHA s’installe à côté de l’observatoire de Besançon pour utiliser ses horloges à quartz. Ainsi, la première horloge atomique française (Maser à ammoniac) voit le jour au campus de la Bouloie. En 1964, ce laboratoire se divise en deux : le LHA à Paris et le LHA, antenne de Besançon. La partie bisontine devient ensuite en 1974 le Laboratoire de physique et métrologie des oscillateurs (LPMO, UPR CNRS). Le LPMO se spécialise dans le développement d’oscillateurs locaux pour les horloges atomiques. Parallèlement, dans la lignée du laboratoire de chronométrie créé en 1902 à l’École d’horlogerie de Besançon, qui a donné naissance en 1927 à l’institut de chronométrie dirigé par Jules Haag, l’université de Franche Comté conçoit en 1966 le laboratoire de Chronométrie et piézoélectricité (LCP) au sein de l’École nationale supérieure de chronométrie et de micromécanique (ENSCM), qui devient ultérieurement l’ENSMM, puis SupMicrotech-ENSMM[10]. Pierre Mesnage, successeur de Jules Haag à la tête de l’institut de chronométrie, réalise dans la décennie 1940 les premières horloges à quartz françaises et dirige ensuite l’ENSCM et son LCP. Ce dernier renforce sa position dans l’étude du quartz, l’étend à l’ensemble de ses applications métrologiques et se transforme au bout de quelques années en Laboratoire de chronométrie, électronique et piézoélectricité (LCEP). Il développe les premiers résonateurs à quartz à électrodes non adhérentes qui aboutissent à la commercialisation des oscillateurs à quartz BVA, toujours utilisés de nos jours. Le LPMO et le LCEP intègrent séparément l’institut FEMTO-ST dès sa fondation en 2004, puis une partie du LPMO fusionne avec le LCEP pour créer le département Temps-fréquence de FEMTO-ST, regroupant environ 80 personnes pour une vingtaine de chercheurs et enseignants chercheurs permanents. Ce département poursuit ses travaux pour réaliser des références de fréquence (commercialisation des oscillateurs saphir cryogéniques et transfert industriel de la micro-horloge atomique).

Mais il se diversifie aussi par l’étude et la réalisation de matériaux en couche minces (réalisation de filtres de fréquence pour les cinquième et sixième générations de téléphonie mobile, pour la récupération d’énergie), après avoir développé des capteurs de gaz et de particules et des capteurs de température et de contraintes interrogeables à distance grâce à une électronique analogique et numérique ultra faible bruit. Certains de ces capteurs sont utilisés pour monitorer la fonte des glaciers du Spitsberg[11] provoquée par le réchauffement climatique.