À sa création en 1971, l’université de Besançon est toujours régie par la loi du 10 mai 1806 et le décret du 17 mars 1808, institués par Napoléon Ier, qui instaurent le monopole de la collation des grades que sont le baccalauréat, la licence, le doctorat. Le baccalauréat, sanctionnant les études secondaires, obtenu après un examen national mais préparé au lycée, est en effet le premier grade universitaire[1]. C’est l’obtention d’un diplôme qui détermine la collation du grade. Il atteste une compétence acquise dans un champ disciplinaire spécifique, par exemple un doctorat en médecine, et permet d’accéder à la profession dont l’exercice requiert une qualification. On dit que le diplôme est attributif au sens où il confère des droits alors que le grade est simplement déclaratif du niveau atteint[2].

Encadré par Damienne Bonnamy

La reprise en main du contrôle des formations de l’université par l’État (1974-1976)

À la suite du choc pétrolier de 1973, le pouvoir doit faire face à une réalité nouvelle, celle de la crise économique dont les effets indirects vont renforcer la reprise en main de l’université.

L’heure des choix a sonné : l’éducation doit être utile et le service public ne peut plus tout assumer. La rationalité économique marque désormais la réforme des études. L’État doit contraindre l’autonomie, accordée par la loi Edgar Faure de 1968, en habilitant les universités à délivrer un nouveau diplôme, le diplôme d’études universitaires générales (DEUG)[1] qui sanctionne deux années d’études supérieures. L’objectif est, à présent, de fortement encadrer tant le contenu disciplinaire dispensé que les modalités d’évaluation de l’étudiant.

De plus, sous Pierre Messmer, le rapport commandé par le gouvernement à deux universitaires de renom, Raymond Barre et Jean-Louis Boursin, remis au ministre de l’Éducation nationale, Joseph Fontanet le 4 janvier 1974, démontre que « l’on ne peut laisser le mouvement de démocratisation générale et irréversible, qui a gagné le secondaire, se poursuivre dans le supérieur. L’accueil de « tous » transformera les établissements en “universités-dépotoirs”, qui dispenseront un “enseignement inadéquat” et pratiqueront une “fausse recherche”[2] ». Les moyens ne doivent plus être attribués en fonction du nombre d’étudiants, mais justement en fonction de la qualité de la recherche, une politique qualitative se substituant ainsi à une politique quantitative. Et la professionnalisation mérite, elle-aussi, d’être renforcée.

Aux termes de l’arrêté du 20 janvier 1976[3], soit douze jours après le remplacement du secrétaire d’État aux universités Jean-Pierre Soisson, par Alice Saunier-Séïté (1925-2003)[4], les licences et les maîtrises sont désormais soumises à habilitation sur dossier. Ceci après expertise et « avis des milieux professionnels sur l’adaptation de la formation envisagée aux contraintes du marché de l’emploi, tant sur le plan quantitatif que qualitatif ». Et dans la mesure où la réforme se fera à moyens constants, les formations n’ayant pas fait la preuve de leur utilité économique disparaîtront.

Les étudiants auront beau envahir la rue en scandant : « Pas de patrons dans les facs » et recevoir l’appui des présidents d’université, l’arrêté s’appliquera. De nombreux diplômes ne seront pas habilités et c’est d’ailleurs cette situation qu’évoque la motion du Conseil de l’université de Besançon, lors de sa séance du 30 octobre 1980[5]: la conservation de l’intégralité des enseignements est loin d’être acquise. La crise des habilitations est une crise majeure, qui entraîne une grève de près de trois mois au sein des universités, sans doute la plus longue jamais connue.

Mais le gouvernement ne cède pas et la page de la concertation se tourne. Les recteurs retrouvent un pouvoir pour partie perdu. Certes, selon le professeur de droit public François Luchaire (1919-2009), cofondateur et président de l’université Paris I Panthéon-Sorbonne, la nécessité d’une habilitation méconnaît la mentalité des Français : « On leur dit : “Déposez un dossier” et ils devront discuter longuement, lourdement, pour un résultat incertain après avis d’une commission discrétionnairement désignée […] Une décision discrétionnaire est toujours suspecte alors que l’on doit dire à une université dans quelles conditions elle peut délivrer un diplôme[6] ».

Pour autant, la donne a changé et rien ne sera jamais plus comme avant.

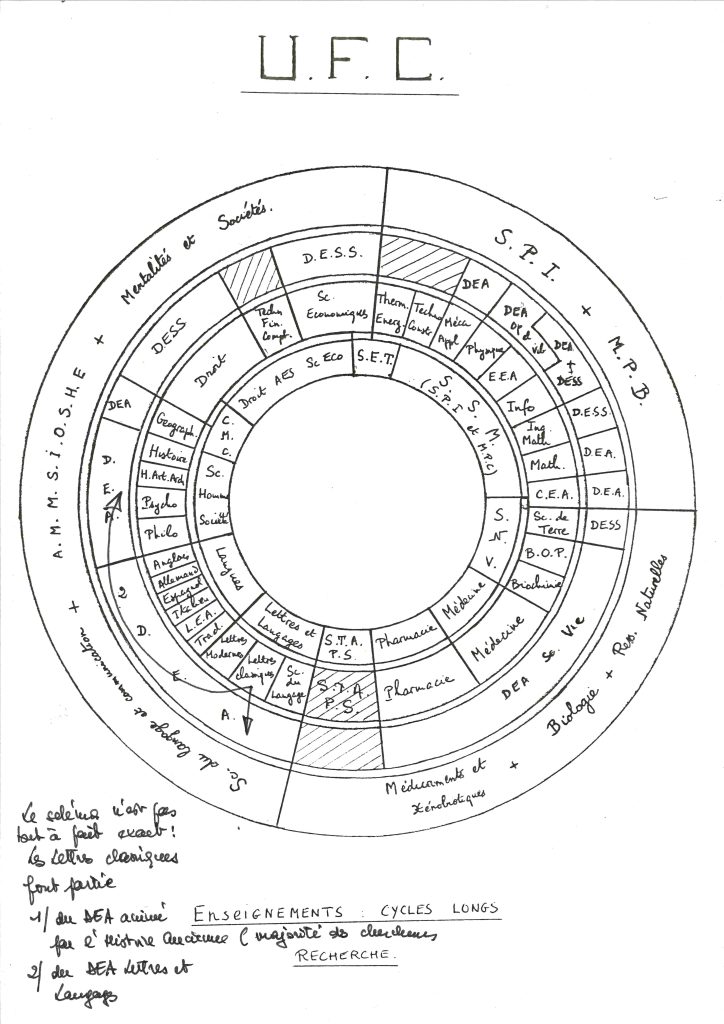

Dès 1973, les UER délivrent des diplômes répartis en trois cycles d’études. Le premier comporte désormais, au niveau bac +2, le DEUG (diplôme d’études universitaires générales)et, au niveau bac +3, la licence. Ensuite, la maîtrise,puis le DEA (diplôme d’études approfondies) ou le DESS (diplôme d’études supérieures spécialisées) valident les 4e et 5e années d’études universitaires, qualifiées de deuxième cycle. Le DEA, qui permet un approfondissement des connaissances dans une spécialité et qui initie aux techniques de la recherche par la réalisation, comme en maîtrise, d’un mémoire, constitue une année préparatoire au doctorat. Le DESS, également diplôme national, se fonde sur des enseignements appliqués à finalité professionnelle. Le troisième cycle demeure celui du doctorat, qui est le plus haut diplôme universitaire.

Pensée en 1992 et effective à la rentrée universitaire 1993 sous le ministère de Lionel Jospin, une réforme regroupe les enseignements par modules, les « unités de valeurs » (UV), et la première année comporte un tutorat. Les universités doivent organiser deux sessions d’examen par an. Seules trois inscriptions annuelles par étudiant sont autorisées pour obtenir le diplôme, sauf dérogation. Par ailleurs, se créent au sein des universités les IUP (instituts universitaires professionnalisés), accessibles à bac +1, dont les étudiants reçoivent également un DEUG à l’issue de leur réussite en première année, puis une licence à la deuxième année, et un titre d’ingénieur-maître au bout des trois années.

Quand se mettent en place les contrats quadriennaux, l’université renégocie périodiquement avec le ministère l’ensemble de sa carte des formations[3]. Ces dernières sont passées à la loupe de différents indicateurs : nombre d’étudiants, équipe pédagogique, contenus, taux de réussite, taux d’insertion professionnelle, adéquation par rapport au marché de l’emploi, moyens humains et financiers. Ainsi, d’un contrat à l’autre, si la plupart des formations sont maintenues, d’autres disparaissent, d’autres encore fusionnent en un tronc commun, et enfin de nouvelles apparaissent. Avant d’être habilitée dans la future carte des formations, chacune fait l’objet de navettes entre les équipes pédagogiques, l’UFR concernée, le service des formations et des études, puis le conseil des études et de la vie universitaire (CEVU)[4].

Il faut deux ans pour réaliser le processus d’accréditation :, les formations sont d’abord soumises à l’avis, public, de l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES), devenue en 2014 le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES)[5], puis à l’avis de la direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle (DGESIP) et enfin à celui du Comité national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), organe consultatif et juridiction administrative spécialisée présidée par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

À titre d’exemple, les 14 et 15 juin 2000, sous le mandat de Claude Oytana, le CNESER émet un avis d’habilitation favorable à l’université de Franche-Comté pour délivrer 205 formations, dont 45 nouveaux intitulés. Par souci d’insertion dans l’emploi, cette carte propose des innovations professionnalisantes tenant compte des évolutions récentes : métiers, pratiques pédagogiques, technologies et enjeux sociaux et sociétaux. Ainsi naissent, cette année-là, une licence professionnelle sports et intégration des jeunes en difficulté, un IUP génie des territoires et de l’environnement, un DESS langues étrangères et commerces électroniques… D’autres formations s’appuient sur la valorisation des compétences en matière de transfert de technologie afin de créer des filières à forte visibilité, en adéquation avec les besoins de l’environnement économique et social : en témoigne le DESS ingénierie des composants et systèmes mécaniques à l’UFR ST. Toutes ces formations ne débutent pas forcément en 2000 : une fois habilitées, elles peuvent ouvrir au fil de ce contrat. L’interdisciplinarité est davantage appuyée : maints nouveaux diplômes sanctionnent des filières aux frontières de plusieurs disciplines, comme le DEA environnement, santé, société, adossé à plusieurs UFR et unités de recherche.

Un bouleversement majeur s’amorce, le 25 mai 1998, avec la déclaration de la Sorbonne, suivie par la déclaration de Bologne. Toutes les deux engendrent un processus de convergence des systèmes d’études supérieures européens, signé en 1999 par les ministres chargés de l’enseignement supérieur de 29 pays du continent. Pour favoriser la reconnaissance commune du niveau des grades et la mobilité des échanges, il convient de normaliser le système d’enseignement dans les universités européennes afin d’harmoniser les règles relatives au contenu, au cursus (curriculum), aux programmes et aux crédits de cours. Une autre partie de la réforme consiste à introduire les crédits ECTS, système européen de transfert et d’accumulation des crédits. Le processus de Bologne vise à faire de l’Europe un espace compétitif à l’échelle mondialisée de « l’économie de la connaissance ». Il aboutit, en 2010, à la création de l’espace européen de l’enseignement supérieur, alors constitué avec 48 États.

Philippe Bracco.

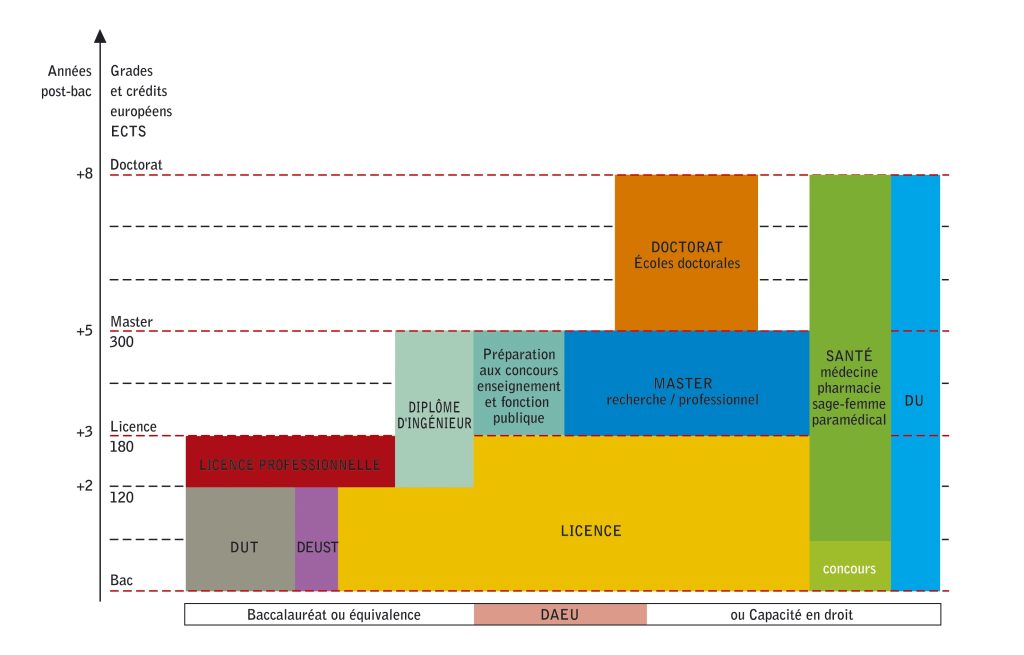

En France, cette réforme porte le nom de LMD (licence, master, doctorat), parfois appelée « 3,5,8 », par correspondance au nombre d’années d’études par cycle. Le premier cycle est à présent constitué de trois années avec la licence. Le deuxième cycle remplace la maîtrise, le DEA ou le DESS, par le grade de master en deux années (via un master recherche ou un master « pro »). À l’université de Franche-Comté, l’offre des formations 2004-2007, sous le mandat de Claude Condé, entre dans ce dispositif pour tous les domaines. L’année universitaire est organisée en semestres et structurée en unités d’enseignement capitalisables. Lors de chacun des deux semestres (le premier de septembre à janvier, le second de février à juin), l’étudiant peut valider 30 points ECTS. Il obtient donc sa licence en six semestres (180 crédits ECTS), son master avec quatre semestres (120 crédits ECTS), son doctorat en six semestres (180 crédits ECTS).

Graphisme Catherine Bouteiller.

Ces crédits ECTS peuvent également être obtenus en mobilité européenne, tout particulièrement grâce au programme Erasmus, qui existant au demeurant depuis 1987. Dès la mise en place de cette réforme, de 2003 à 2004, le nombre d’étudiants en mobilité européenne progresse de 9 % et en 2005, 145 000 étudiants participent au programme, soit 1 % de la population européenne de ce groupe social.

Graphisme Catherine Bouteiller.

Une nouvelle carte complète se dessine à l’université de Franche-Comté, avec 18 DUT, 4 DEUST (diplômes d’études scientifiques et techniques), 27 mentions de licences, 17 licences professionnelles, des diplômes d’ingénieurs-maitres (IUP), 62 spécialités de masters recherche et professionnels répartis en 19 mentions, 1 diplôme d’ingénieur ISIFC, 27 doctorats différents, 1 diplôme de docteur en médecine et 1 de docteur en pharmacie.

Si, en 2004, l’application de la réforme LMD réorganise les études menant à la licence, la possibilité de délivrer le DEUG, au niveau intermédiaire, est toujours maintenue. L’obtention du DEUG reste soumise à la validation des quatre premiers semestres, sur les six nécessaires à celle de la licence. Toutefois, la réforme LMD entraîne un déclassement du DEUG par rapport aux autres diplômes de l’enseignement supérieur. Le bac général et le DEUG sont, en effet, des diplômes dont la vocation première vise la poursuite d’études ; les sortants à ces niveaux sont majoritairement des jeunes ayant échoué à l’examen final de licence et ce diplôme s’avère insuffisant sur le marché du travail[6]. La possibilité de délivrer le DEUG s’achève à compter du 1er septembre 2019, date à laquelle Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation l’abroge après 46 ans d’existence.

Par ailleurs, l’université a poursuivi l’intégration du schéma LMD avec la mise œuvre de l’universitarisation de nombreuses formations, tout d’abord en santé, puis pour les formations sanitaires et sociales, les diplômes nationaux des métiers d’art et du design ou encore la double inscription en licence des étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE).

L’UFR sciences médicales et pharmaceutiques, avec son cursus très spécifique des études en santé, possède également ses propres masters, comme celui en santé publique et environnement, spécialité fonctions de coordination dans le système de la santé, ou encore avec l’ouverture d’une deuxième année de master international, en anglais, avec biologie et produits de santé / The LipTherapI en mars 2016, co-accrédité avec l’université de Bourgogne. Il devient ensuite, en 2019, le master Innovative Drug (médicaments innovants), porté par UBFC (Figures 4 a et 4b).

Il existe depuis l’origine une autre forme de certifications à l’université grâce aux DU, (diplômes d’université) ou aux DIU (diplômes interuniversitaires)[7] – ces derniers étant, à l’université de Franche-Comté, plus spécialisés dans le domaine de la santé. Ces formations complémentaires, propres à chaque établissement, offrent l’occasion de se spécialiser, mais leurs diplômes ne sont pas reconnus par l’État. Leur valeur n’est donc pas uniforme et dépend de la réputation de l’établissement concerné. Ils apportent cependant une expertise supplémentaire, permettant une remise à niveau ou une réorientation professionnelle. À titre d’exemples, à l’université de Franche-Comté, en 2002 s’ouvrent les DU diplôme européen universitaire en activités physiques adaptées en STAPS et, en ST, les DU chef de projet informatique, applications client-serveur intranet ou responsable en gestion de la qualité. L’UFR SJEPG et l’UFR SLHS portent en commun le DU droit, psychosociologie de la famille et technique de médiation. Parmi les DIU en santé, sont ouverts par exemple les diplômes de chirurgie de la main, de médecine subaquatique et hyperbare, d’addictologie, de cancérologie… Ils sont alors dispensés par le biais du service de la formation tout au long de la vie.

Depuis 2014, dans un souci de meilleure lisibilité et d’uniformisation nationale[8], Geneviève Fioraso, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, souhaite simplifier l’offre de formation. Désormais, la nomenclature recouvre 4 domaines : arts, lettres, langues ; droit, économie, gestion ; sciences humaines et sociales ; sciences, technologies, santé. Les mentions sont également toutes définies au niveau national, soit 45 pour la licence, 174 pour les licences professionnelles et 253 pour les masters.

UFR sciences médicales et pharmaceutiques

cohabilité avec l’université de Bourgogne, porté par UBFC.

Graphisme Catherine Bouteiller.

De plus, à partir de 2015, avec la fondation d’UBFC (université Bourgogne Franche-Comté), qui porte la politique de site au niveau régional, l’offre de formation se veut alors complémentaire de celle des autres établissements d’enseignement supérieur et de recherche de la région. La coaccréditation d’un diplôme entre différents établissements d’enseignement supérieur peut lui permettre d’atteindre la masse critique pour exister. Ainsi, le master archéologie et sciences pour l’archéologie a pu continuer à être délivré, moyennant une coaccréditation université de Franche-Comté et université de Bourgogne, en partenariat avec les universités suisses de Fribourg et de Neuchâtel.

L’offre de formation de l’université réagit et s’adapte aux différentes réformes, elle est donc mouvante selon les priorités des contrats d’établissements successifs. L’objectif affiché du ministère est de pousser les établissements à rationaliser leur offre, qui pourrait très vite devenir pléthorique, avec des formations n’accueillant que quelques étudiants et qui seraient donc déficitaires. Par ailleurs, l’UFC a aussi la volonté de maintenir des filières dites « rares », souvent peu fournies mais qui font la valeur fondamentale d’un établissement diffuseur du savoir, par exemple pour les langues anciennes. Ainsi, à la rentrée 2024, pour la mise en place du contrat quinquennal 2024-2028, l’université de Franche-Comté a obtenu l’accréditation de 126 formations (68 en 1er cycle, 58 en 2e cycle) et des formations de 3e cycle (doctorats et en santé).

L’accréditation d’une carte des formations est un enjeu stratégique considérable pour l’avenir des étudiants et enseignants d’une université. En amont, elle fait l’objet d’une politique volontariste et de la maîtrise la plus précise possible de l’offre de formation, qui s’effectue grâce à des outils de pilotage performants, analysant de multiples indicateurs. Elle doit pour cela tenir compte de ses diverses ressources, conjuguer l’enjeu sociétal de former massivement des étudiants et des professionnels voulant améliorer leur qualification, en s’appuyant sur l’excellence de sa recherche, et en liaison avec le tissu socio-économique local et national : équilibre difficile, toujours renouvelé !